『サブスクリプション、3つの先入観』

「サブスク=月額制」は誤解?事業家が押さえるべきサブスクリプションの3つの先入観とその本質

「サブスクリプション」という言葉は、ビジネスシーンにすっかり浸透しました。しかし、その意味合いについて、組織内で共通の認識が持てているでしょうか。「月額制の動画サービスのことだろう」「BtoC向けの新しいビジネスモデルだ」といった一面的な理解が、事業機会の損失につながっているケースは少なくありません。

本稿では、多くのビジネスパーソンが抱きがちなサブスクリプションに関する「3つの先入観」を解きほぐし、あらゆるサブスクリプション事業に共通する、普遍的な本質を解説します。

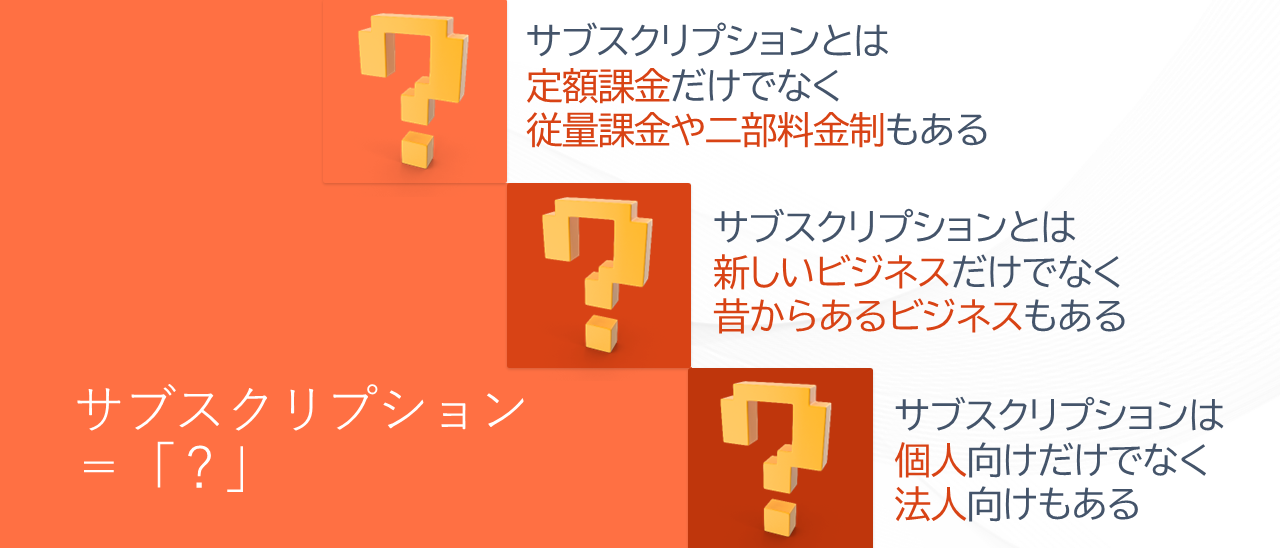

先入観①:サブスクリプションは「月額定額制」のビジネスモデルではない

「サブスクリプションと聞いて何を思い浮かべますか?」という問いに、多くの方がNetflixやAdobeのような「月額定額制」のサービスを挙げるでしょう。このため、「サブスクリプション=月額定額課金」というイメージが広く定着していますが、これは本質的な理解とは言えません。

課金形態は、あくまでサブスクリプションを構成する一要素に過ぎないのです。

例えば、毎月利用した分だけ支払う電気・ガス・水道といった公共料金は、基本料金と使用量に応じた料金を組み合わせた「二部料金制」であり、これも広義のサブスクリプションです。また、BtoB(法人向け)のコピー機サービスにおける「カウンター料金(印刷枚数に応じた課金)」は、使った分だけ支払う「従量課金制」の代表例です。

重要なのは、課金形態の種類ではなく、なぜその課金形態が採用されているのか、その背景にある事業構造を理解することです。

先入観②・③:サブスクリプションは「新しい」「個人向け」の事業ではない

次に、「サブスクリプションは新しいビジネスモデルである」「個人向けのサービスである」という先入観も根強くあります。これもまた、近年話題になったBtoC(個人向け)のデジタルサービスの影響が大きいでしょう。

しかし、歴史を遡れば、家賃や新聞の定期購読は、何十年も前から存在する伝統的なサブスクリプションモデルです。

また、ビジネスの対象も個人に限りません。BtoBの領域では、古くからサブスクリプションが事業の根幹を支えてきました。例えば、工場の工作機械を対象とした保守・メンテナンス契約や、企業の法務・知財部が購読する専門誌なども、顧客と長期的な関係を結び、継続的に価値と収益を生み出す、優れたサブスクリプションビジネスなのです。

サブスクリプションの本質とは「顧客との継続的な関係性」の構築にある

では、定額制でもなく、新しくもなく、BtoCに限らないとすれば、サブスクリプションとは一体何だと定義すればよいのでしょうか。

その本質は、「顧客との継続的な関係が、契約や仕組みによって担保されているビジネスモデル」であると結論づけられます。

家賃は賃貸借契約によって、電気・ガスは供給契約によって、Netflixは利用規約への同意によって、そして工作機械のメンテナンスは保守契約によって、事業者と顧客の「継続的な関係」が法的に、あるいは仕組みとして担保されています。

つまり、サブスクリプションビジネスの核心は、商品を一度きりで売り切るのではなく、顧客との「つながり」を構築し、その関係性を基盤として長期にわたり価値を提供し続ける「リレーションシップ・ビジネス」に他なりません。この視点を持つことが、サブスクリプションモデルを成功させるための、すべての始まりとなるでしょう。

解説動画のご案内

本ページでは、解説動画の内容を要約してテキスト形式でご紹介しております。

サブスクリプション事業について、さらに詳しく知りたい方は、ぜひ解説動画をご覧ください。

<動画概要>

テーマ :『サブスクリプション、3つの先入観』(約14分)

解説者 :株式会社サブスクリプション総合研究所

代表取締役社長 宮崎琢磨

視聴方法:動画のご視聴にはお申し込みが必要となります(無料)